Espectros

Existe algo de espectral na literatura brasileira contemporânea. Uma cidade que renasce depois de ser engolida pelas águas, gerações de mulheres impactadas pela presença-ausente de uma mãe morta, um corpo abandonado numa ilha por seus amigos e que retorna para findar o passado, um livro narrado em luto para um morto vítima de demônios fardados, entidades ancestrais nos contando histórias, páginas habitadas por pomba-giras, uma criança indígena que encontra depois da morte um jeito de se vingar dos seus captores.

Essa espectralidade não respeita fronteiras de gêneros literários. Dá-se em livros da dita literatura realista, em histórias de horror, nos artifícios da fabulação e em livros que há muito jogaram os limites entre gêneros para o alto.

A espectralidade atravessa paredes que não reconhece, ignora aquilo que jamais poderia contê-la, seja no campo da matéria ou da palavra, e vem ajudando a construir debates relevantes dentro da nossa literatura.

Espectros viventes

Terminei recentemente o precioso O som do rugido da onça, de Micheliny Verunschk, vencedor do prêmio Jabuti 2022 na categoria romance literário. A narrativa acompanha a história de duas crianças indígenas que são traficadas por Spix e Martius, cientistas enviados pela Baviera que passaram pelo Brasil de 1817 a 1820.

Se você não ligou o nome a pessoa, von Martius desenvolveu em sua visita um trabalho de grande influência até hoje sobre a flora brasileira. Foi ele inclusive quem organizou nossos biomas com os nomes que usamos até hoje: Cerrado, Caatinga, Pampa, Amazônia e Mata Atlântica. Este exímio cientista europeu que coletou e catalogou mais de 22 mil espécies de plantas, para surpresa de ninguém, tinha um olhar de subalternização e desprezo pelas culturas e povos indígenas. Assim, na mesma embarcação em que ele e seu amigo de expedição levaram exemplares de plantas e animais para exibir em Munique, no então reino da Baviera, levaram junto um tanto de crianças indígenas. A quantidade exata, pelo que pesquisei, ninguém sabe dizer.

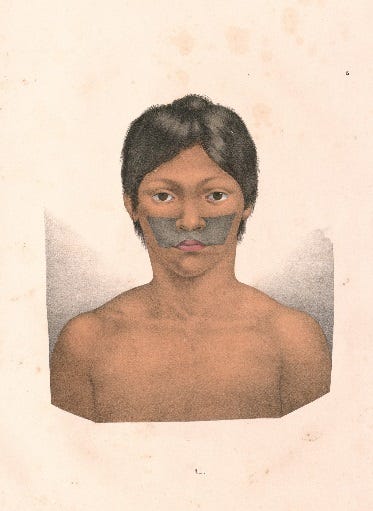

Duas dessas crianças tiveram sua existência eternizada em gravuras. Talvez você já as tenha visto por aí, presenças fantasmáticas, em livros de história, de biologia, ou em exposições. Catalogadas como os bichos e plantas pesquisados na expedição, sua existência resistiu ao tempo. Mas quem eram elas exatamente?

Expostos ao processo de desencanto da colonização, seus nomes originais desapareceram na história. Mas você pode encontrar o de von Martius numa placa no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

Caçando humanos

O som do rugido da onça tem como eixo a menina levada pelos pesquisadores, no livro chamada Iñe-e. Ela que tinha o respeito da onça e era filha do chefe da aldeia dos Miranha é dada pelo próprio pai aos pesquisadores. Num misto de força e sorte consegue sobreviver além do menino Juri, sobreviver à violência e aos traumas do sequestro, às doenças do seu contato com o homem branco, e a um clima completamente diferente do tropical, a ponto de circular por algum tempo pela corte que financiou a expedição e ser rebatizada Isabela. É pelo olhar de Iñe-e que refletimos sobre essa experiência de desencanto em que a vida é tomada do corpo de uma menina indígena ainda viva, enquanto a morte possibilita o reencanto que a transforma em onça.

“Onça é dona da mata, não é bicho que se assa no moquém. Quando tu precisar, me chama e eu chegarei, quente, vinda pelo cheiro do teu suor, e te pego e te levo pra longe do que te amofina (…) Justiça de onça se faz é no dente”.

- O som do rugido da onça, de Micheliny Verunschk.

Como é da natureza dos espectros fraturar o tempo, Iñe-e consegue borrar as linhas entre passado, presente e futuro. Recuperando-se da desumanização perpetrada pelo sequestro e por sua exposição como um elemento pitoresco na corte de Maximilian Joseph I, faz questão de manter um olho atento em Spix e von Martius até o fim de suas vidas. O que acontece com eles? Uma googlada pode revelar a versão oficial. Mas quem lê o livro de Verunschk sabe que “justiça de onça se faz é no dente”.

A fratura do tempo nas mãos de Iñe-e se dá também pelas mãos de Micheliny Verunschk na construção do romance. Em paralelo à história passada nos idos de 1800 a autora nos mostra um Brasil mais contemporâneo onde indígenas ocupam lugar de protesto na televisão, e onde a personagem Josefa passa a refletir sobre sua ancestralidade ao encarar o retrato do menino Juri e da menina Miranha expostos em uma galeria. Arte e história possibilitando ponte entre o presente e o passado.

Outros atravessamentos explorados pela autora nos lembram que essa violência centenária ainda persiste, fazendo vítimas com requinte de crueldade. É como se Micheliny Verunschk nos dissesse que a ficção também é capaz de vencer a morte como Iñe-e ao resgatar histórias e dar nome aos nossos demônios e fantasmas, mas sozinha ela não basta.

Talvez por consequência disso, não consigo deixar de pensar em outra espectralidade, uma escassez que beira a ausência: termos autores indígenas ocupando mais nichos da literatura brasileira. 2023 e as editoras ainda parecem relegá-los aos livros infantis e aos livros de não ficção. E não falo isso impondo demérito a nem um nem outro. Apenas constatando essa ausência.

Galpão do MST

O Galpão do MST recebeu a Primavera dos Livros, feira de livros que reúne em sua maioria editoras independentes. Uma boa chance de descobrir livros e autores que ainda não contam com muito burburinho.

Na foto, Micheliny Verunschk fala de sua avó indígena que mantinha viva histórias da sua ancestralidade, e da tentativa de apagamento da história indígena e negra de Arcoverde, cidade do sertão de pernambuco onde cresceu. Ao seu lado estão Monique Malcher (Flor de Gume), e Rita Carelli (Terra Preta).

Das minhas compras destaco Black Rio nos anos 70: a grande África Soul, de André Diniz (Editora Numa), Barretos, Homens de Livros, de Hedjan CS (Editora Kitembo), e Os vigias de Sangomar, de Fatou Diome (Editora Malê).

Experiência de horror

Termino essa encruza reforçando minha provocação do início do texto: analisar a literatura brasileira pela chave do horror. Nosso país, afinal, se fundou sobre uma pilha de cadáveres e o culto à morte que o move sobrevive aos séculos assumindo diferentes rostos em sua violenta metamorfose.

Um abraço,

ouçam os fantasmas;

a gente se lê!

Pós-Encruza:

Os Miranha e as fotografias de Albert Frisch - Instituto Moreira Salles (ims.com.br)

Análise de O som do rugido da onça no portal Mirada.

Reportagem sobre von Martius na BBC.

Mais sobre o povo Miranha o portal Povos Indígenas do Brasil.

Doc: Os guardiões da floresta do povo Guajajara. A que eles resistem?

Acredito que identifiquei apenas dois livros dos mencionados no primeiro parágrafo. Eu li O som do rugido da onça e gostei, mas não tanto. Mas achei o capítulo narrado pelo rio maravilhoso.